Japanese Culture

- All Categories

- Cruise

- Customer Message

- flower

- Hokuriku tourisum

- Ibaraki tourism

- Japanese Culture

- Japanese food and drinks

- Japanese foods and drinks

- Japanese lesson

- Kanagawa tourism

- Kyoto tourism

- LGBT

- Messe

- Mie

- Nagano tourism

- Nature in Japan

- News

- NIHONGO

- Osaka Accommodation

- Otaku

- Ryokan

- Saitama tourism

- Shikoku tourisum

- Shizuoka tourism

- shopping

- Tohoku tourism

- Tokyo tourism

- Topics

- Tottori

- Transportation

- Travel Information

- Travel Tips

御朱印は、日本で寺社でお受けする寺社の印です。

寺社の御朱印を御朱印帳に集める方も大勢いらっしゃいます。

私の亡くなった祖母もその一人、何冊も御朱印帳を大切に保管していました。亡くなったとき、御朱印帳はお棺に納められました。

御朱印には長い歴史があり、1,000年前から日本にあったとされています。

この習慣は、写経を寺に奉納し、その奉納の証拠として印と証明書を受け取ったことから始まったと考えられています。

その後、12世紀ごろから、日本の寺社を訪れる巡礼者の数が増加し、御朱印を受ける習慣が広く普及しました。

17世紀以降、寺社参拝が一般に広まり、御朱印集めの文化が日常的なものとなりました。

庶民の巡礼は、楽しみとしての旅行も兼ねており、御朱印は旅の記念でもあったのでしょう。

御朱印の料金は300円から500円程度です。

一部の寺社では、切り絵など芸術的な御朱印があり約1,000円程度が目安。

通常、御朱印帳を寺社や神社の社務所に渡して御朱印をいただきます。

しかし、コロナパンデミック以降、書置きの紙が渡されることもあります。

この紙は、御朱印帳に貼り付けるようになっています。

寺院や神社の職員の大半は、書道が上手です。

書道は日本の文化と芸術であり、御朱印を通じて手軽に見ることができます。

もちろん、これは神聖なものですから、大切に保管してくださいね。

御朱印コレクターには、信仰心の厚いご隠居だけでなく、若い女性や外国人観光客もいます。

興味がある場合は、寺社事務所に聞いてみてください。御守りを販売するコーナーが、御朱印の窓口でもあります。

かぐやライゼビューローでは、寺社を巡るガイドを手配できます。

おみくじと御朱印の両方に興味がある場合でも、お手伝いできます。おみくじは通常、日本語のみで書かれていますから説明が必要ですよね。

おみくじに興味がある場合は、私の以前のブログ記事をご参照ください。

おみくじを引いてみましょう

日本酒は日本で最も有名なアルコール飲料で、日本を訪れるほとんどの人に親しまれています。もちろん日本人は日本酒もよく飲みますが、他のアルコール飲料も好きです。

特に焼酎。

焼酎を説明するとき、私はいつも「日本のウォッカだ」だといいます。

焼酎は、大麦、そば、黒糖、サツマイモなどを原料とする蒸留酒。

日本酒は2000年ほどの歴史がありますが、焼酎はそれに比べると新しいものです。

記録によれば、日本では16世紀にはすでに焼酎が飲まれていたそうです。 とはいえ、500年ほどの歴史しかないのです。

焼酎造りが特に盛んなのは九州南部です。

たとえば、鹿児島県の人に焼酎について尋ねると、いろいろ銘柄を教えてくれます。

生産量が少ないため他県で販売されない焼酎もあるので、そのことも。

焼酎のアルコール度数は約25%。ストレートで飲む人もいますが、ロックやミネラルウォーターで割って飲むのが一般的です。

寒い季節にはお湯割りで飲む人も。梅干しを入れる人もいますね。

焼酎は原料によって風味が異なります。芋焼酎は独特の風味があり、ちょっと飲みにくいかもしれません。まずはそば焼酎、麦焼酎、黒糖焼酎を試してみるといいのでは。

若者には「サワー」が人気です。サワーは焼酎などの蒸留酒をベースに、柑橘類などの果汁と砂糖やシロップなどの甘味料、炭酸水などを加えた飲み物です。

レモンやカシスを使ったサワーはアルコール度数が低く、若い女性にも人気。

通常は居酒屋で飲みますが、スーパーやコンビニでも缶入りのものが買えます。

焼酎が気に入れば、お土産にしてもいいでしょう。

日本酒は世界中で買えるようになりましたが、焼酎はまだ世界的にはあまり知られていません。

まずは居酒屋で飲み方をマスターするといいですよ。

付き添いの通訳ガイドをご希望でしたら、かぐやライゼビューローにご連絡ください。

神道は仏教以前から日本に存在する土着の宗教です。太陽をはじめ、あらゆるものを信仰の対象とするアニミズムともいえます。21世紀の今日でも信仰されています。

日本には約8万もの神社があります。それぞれの神社には神様がいるのです。女性が大好きな恋愛の神様もいますよ。

日本の結婚式は神社で行われることが多いので、これは驚くことではありません。

最も有名な恋愛の神様は島根県の出雲大社においでです。

祭神は大国主命(おおくにぬしのみこと)。日本を創った神と言われていて、傷ついたウサギを助けたという神話もあります。神話の中で、大国主命は「波上比売(はがみひめ)」という美しい姫と結婚しています。

ここの縁結びのお守りは女性に人気。女性たちは、この小さなお守りを身に着けていれば、素敵な恋愛ができると信じているのです。

もちろん、東京にも女性に人気の神社がありますよ。

東京大神宮は、日本で最も由緒ある神社である伊勢神宮の東京分社です。

伊勢神宮の祭神は太陽神で、恋愛とはあまり関係はありません。

ですが、この神社は日本で最初の神前結婚式が行われた場所であるので、恋の神社として有名になったのです。

この神社には恋愛成就や縁結びを祈願する女性も多く訪れます。

また、おみくじも有名で、こちらも恋愛が中心で女性に人気。

おみくじについては、別途ブログがありますので、以下のURLをご覧ください。

おみくじを引いてみましょう

東京大神宮では、特に週末に、運が良ければ結婚式を見ることができます。

伝統的な衣装を着た新郎新婦はとても素敵です。

日本の女性誌には、恋愛の神様がいらっしゃる神社がよく特集されます。

そのような神社は日本全国にたくさんあるので、旅行の計画を立てるときによく参考にされるのです。

もちろん、カップルや家族で旅行することもありますが、日本人は同性の友人と旅行することも多く、一人旅も珍しくありません。

特に女性同士の旅行では、そんな恋の神様がいる神社にお参りするのも楽しいです。

私の小さな旅行会社でも、このような神社を紹介することができますよ。

通勤通学の電車の中での飲食は行儀が悪いものです。

ですが、長距離列車ではそうではありません。

列車によっては、食事に使える小さなテーブルやカップホルダーもついています。

日本人はこうした列車での食事を楽しみにしています。

かつては新幹線にも食堂車がありましたが、残念ながら今はありません。

しかし、日本人は長距離列車での食事をあきらめたわけではありません。景色を見ながらの食事は楽しいですからね!

新幹線が発着する大きな駅には、たいてい駅弁屋があります。ここでどの弁当を買おうか迷うのも楽しいものです。

鉄道雑誌には、さまざまな駅弁の人気を評価する記事が掲載されることもあります。

東京駅の駅弁ランキングは以下の通りです。

1位 牛肉どまん中

ご飯の上に、特製のタレで味付けされたお肉がのった牛丼風の弁当。

2位 チキン弁当

1964年発売。鶏の唐揚げとチキンライスの組み合わせ。上皇陛下もこの弁当の大ファンです。

3位 炭火焼風牛タン弁当

仙台名物の牛タン焼きをご飯の上にのせたお弁当。宮城県塩釜沖のきれいな海水と海藻を煮詰めて作った塩で食べます。

弁当を買うときは、箱の持ち方に注意してください。必ず平らにしてください。そうしないと、せっかくの美しい盛り付けが台無しになってしまいます。

飲み物は日本茶でもビールでもいいですね。弁当屋でも売っています。

残念ながら、ヴィーガンやベジタリアンの駅弁はなかなか見つかりません。これは日本人の考え方によるものです。日本人は動物だけでなく植物にも命があると信じています。そのため、子供の頃からどんな食べ物にも感謝することを教わるので何でも食べるのです。

食べられないものがある場合は、あらかじめ専門店で買っておき、長距離列車に持ち込むのがベターです。

駅弁は日本の文化で1885年から続く日本の食文化です。

皆さまには、日本の文化を知ってもらい、おいしい日本食を食べてもらいたいものです。

↑ 2位 チキン弁当

↑ 1位 牛肉どまん中

7月242024

日本人は英語ができない。悪いことですか?

日本に旅行したことのあるお客さまから、日本人はなぜ英語を話さないのかと聞かれたことがあります。

日本人が質の高い教育を受けた優れた民族だと思っているのでしょう。

この誤解はとても光栄です。しかし、残念ながらその認識と現実は異なっています。

英語を話す日本人は全体の10%程度と言われています。

東京や大阪のような大都市ではその割合はもっと高いですが、地方では英語を話す日本人は非常にまれです。

翻訳アプリでコミュニケーションが取れる人もいれば、それをいやがる人もいます。

日本人は中学・高校で英語を学びます。

小学生になると英語塾に通う子供もいます。

しかし、多くの日本人は英語を話せないのです。

そこで、私のお客さまは、なぜ日本人は英語を話せないのかと私に尋ねたのです。

日本人はふだんは日本語で生活をし、それに不便を感じていません。

外国語を話さなければならない状況がないのです。

それが日本人が英語を話さない理由だと思います。

英語でしか読めない本や、英語でしか観られない映画があれば、日本人はもっと英語を話せるようになるのでしょうが。

便利なことに、日本人にとって興味のあるさまざまなものが日本語に翻訳されています。

それは、かえって外国人旅行者には不便かもしれないですね。

病院でも英語が通じないことが多いことにも注意が必要です。

医師は英語の医学論文を読みます。先生たちは英語を理解しますが、多くの場合、英語でうまくコミュニケーションをとることはできません。

海外旅行保険に通訳サービスが含まれているかどうかを確認することをお勧めします。

日本へ旅行する前に、基本的な日本語を学ぶことをお勧めします。

特に、緊急時に必要な日本語を覚えておくと便利です。

日本は自然災害の多い国です。初期情報はもちろん日本語で提供されます。

英語で情報を得るには時間がかかるのが現状です。

多くの日本人は英語を話せないので、通訳してくれる人がいるかどうかは運次第です。

かぐやライゼビューローでは、ZOOMやスカイプを使った旅行前の簡単な日本語コースも提供しています。

また、コンシェルジュサービスでは、緊急時のアドバイスも行っています。

お客様からうれしいメッセージをいただきました。

ありがとうございます!

日本のアートに大変興味をお持ちのお客様です。

新旧両方の日本文化を楽しんでいただけたようで、とても嬉しいです。

素敵なお写真はお客様撮影です。

・・・・・

Wir sind zurück von unserer wunderbaren Japanreise, erfüllt von vielen Eindrücken und Erlebnissen. Alles hat super geklappt: das haben wir auch Ihnen zu verdanken!

Das staatliche Gästehaus in Kyoto war ein sehr wertvoller Tipp von Ihnen: wir haben so gestaunt ob all den Handwerkskünsten und Perfektion der Gestaltung. Die Teezeremonie war ebenso ein sehr schönes und beeindruckendes Erlebnis.

Auch mit dem Mieten des Autos gab es keinerlei Probleme und wir durften Fujisan bei strahlendem Wetter erleben! Naoshima war dann eines unserer Highlights und es war toll, die verschiedenen Museen und Kunstwerke mit dem Fahrrad zu erleben.

Ich danke Ihnen von Herzen für alles, was Sie für mich und uns getan haben. Es war eine Reise, die uns unvergessliche Erinnerungen beschert hat.

お客様からうれしいメッセージをいただきました。

ありがとうございます!

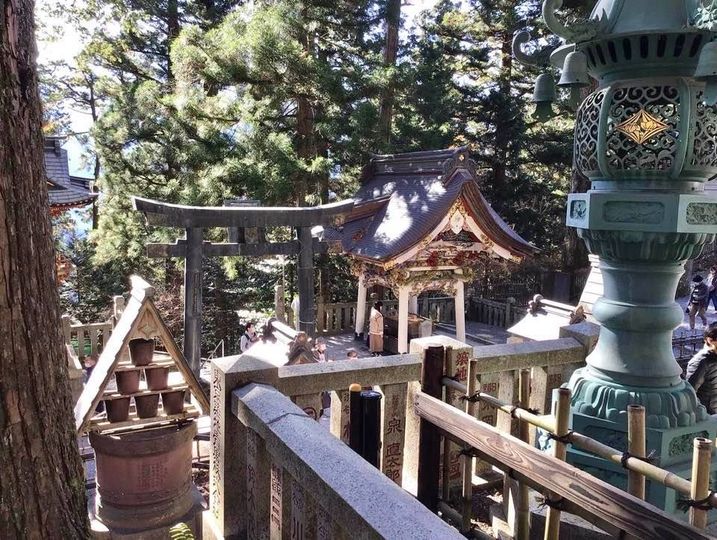

お客様は神道にとても興味があり、神社での正式参拝をご希望とのこと。

そこで、東京大田区の新田神社にご案内しました。

この神社は14世紀に創建され、今でも地元の人々に大切にされています。

宮司さんは神社本庁でもお役目をお持ちで、大学で教鞭をとられたこともあり、お客様の質問に的確に答えてくださいました。

お客様は、ご祈祷の後、お札などのお土産を受け取っておいででした。

素敵なお写真はお客様撮影です。

・・・・・

Letzte Woche sind wir wieder in die Schweiz zurückgekehrt. Etwas mehr als sieben Wochen durften wir Ihr wunderschönes Land entdecken.

Meiner Frau und mir ist es ein Anliegen, Ihnen noch einmal ganz herzlich zu danken für Ihre Hilfe bei der Übersetzung des Fahrzeugausweises und der Organisation des Besuches dieses wunderschönen Schreines und der sehr interessanten Begegnung mit dem Priester. Wir denken gerne und oft daran zurück und die überreichten Geschenke schmücken jetzt unsere Wohnung.

日本にはたくさんのお寺や神社があります。

特にお正月には、たくさんの人々がお参りに行きます。なお、観光地では、お正月以外でも多くの参拝者が訪れます。

参拝を終えると、おみくじを引く人も多いですね。

おみくじは日本の伝統的な占いのひとつで、神社やお寺にあります。おみくじは自分の運勢を知るもので、楽しいものです。

まず、神社やお寺のおみくじ売り場で、料金を支払います。料金の目安は100円から300円。そして箱に入っている小さな紙片をもらいます。

おみくじには、運勢やメッセージが書かれています。例えば、「大吉」は「最大の幸運」をあらわします。「凶」は不吉やトラブルを表し、注意をしたほうがいいと教えてくれるのです。

また、開運、健康、恋愛、仕事などに関するアドバイスや運勢も書かれています。

おみくじの結果に満足できなくても、心配はありません。おみくじはあくまでアドバイスで、自分の行動や努力次第で未来は変えられます。

縁起の悪いおみくじを引いたら、神社やお寺のおみくじ台にある紐に結びましょう。

宮司や僧侶がお祓いをしてくれるので、悪いことはおきません。ただし、おみくじのアドバイスをよく読んで、行動に注意してくださいね。

おみくじによく出てくる言葉をいくつか挙げてみましょう:

大吉: 最高の幸運。

吉 : 幸運。

中吉: 努力次第で運気が上がります。

小吉: 吉でも凶でもない。

末吉: 未来に目を向けてください。

凶 : トラブルや不幸があるかもしれない。気をつけましょう。

私は神道の大学で神道を学び、名古屋の大きな神社で巫女をしたことがあります。おみくじは大人気でした。お参りに来られる方々の表情はいつも明るく、とても楽しそうでした。

おみくじは日本の文化として広く受け入れられていますが、外国の方にも楽しんでいただけます。

日本を訪れる機会があれば、ぜひおみくじを引いてみてください。とても楽しくハッピーな気持ちになれますよ。

通常、おみくじは日本語だけなので、ガイドさんか日本語が話せる人に説明してもらうといいですよ。

最近では、浅草の浅草寺のように、英語でのおみくじを売っているお寺もあります。

今から約1300年前に成立した『日本書紀』という歴史書があります。ここには、小竹祝(しののはふり)と天野祝(あまののはふり)というゲイカップルの記述があります。

日本で残っているLGBTの記録としては最古でしょう。

これだけでなく、『源氏物語』など有名な古典文学にも同性愛がでてきます。

歴史的に、同性愛に対する日本人の考え方は、とてもおおらかなのかもしれません。

最近では、美輪明宏という歌手・俳優がとても有名です。この人の生まれながらの性別は男ですが、いつも美しい女性の姿をしています。

すでに亡くなっていますが、作家の三島由紀夫との関係もよく知られています。(三島由紀夫は結婚してお子さんもいました。)

三島は、美輪明宏に「君の短所は俺に惚れないことだ」と言いました。

日本人は、そのエピソードを美しい文学のように思っています。

美輪明宏 ↓

ところで、日本人は、もちろん夫婦や家族でも旅行に行きますが、男同士、女同士の友人で旅行して、同じ部屋に宿泊するのは普通のことです。

ホテルや旅館の従業員たちにとっては、顧客がカップルでも、普通の友人たちでも関係ありません。

LGBTフレンドリーのホテルでなければ宿泊を断られるというのは、誤解です。

そもそも日本には「旅館業法」があり、宿泊拒否はホテルにとって、とても難しいのです。

ホテルや旅館は、次の場合を除き宿泊を拒んではならないとしています。(旅館業法第5条)

1.宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。

2.宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。

3.宿泊施設に余裕がないとき。

2.の「風紀」が気になるかもしれませんね。

具体的には、例えば、宿泊しようとする者が次に掲げる場合には該当しうるものと解釈されるとされています。

・暴力団員等であるとき。

・他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

・宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

あなたは暴力団員ですか? あなたは、他の人に迷惑をかけますか?

そうでなければ、ホテルがあなたを宿泊拒否するのは法律違反です。

それから、日本では温泉でリラックスするのもいいですね。ぜひ楽しんでいただきたいです。

温泉旅館では、男女別に分かれた大浴場で入浴できます。

なお、タトゥーがある人は、入浴を断られる場合がありますので、注意してくださいね。

タトゥーについての記事はこちら ↓

なぜ日本では入れ墨が嫌われるのでしょうか?

大浴場の女湯と男湯は、生まれながらの性別で決められた浴場を利用します。

もし不都合がある場合、また、タトゥーのため大浴場が利用できない場合でも、がっかりする必要はありません。

旅館によって、貸切風呂があったり、小さな露天風呂つきの客室があります。ここは、プライベートの空間ですから、誰も気にする必要はありません。

かぐやライゼビューローは、このような旅館を手配することもできますし、もし心配なことがあれば相談にのることもできます。

素敵な日本旅行を楽しんでくださいね。

日本はリサイクルをそれほどしていないのでは? と思われがちです。それは本当でしょうか?

現在、日本のスーパーやコンビニはレジ袋を有料としているところが多いですね。一部の店舗ではまだ無料ですが、この問題については、いろいろと議論がありました。

レジ袋の使用を減らすことで、どれだけ資源を節約できるのでしょうか?日本で消費される石油のうち、プラスチックの生産に使われるものは、わずか2.7%で、そのうちレジ袋は2.2%です。そして、レジ袋については利用する石油はわずか0.05%。この割合をゼロにしたとしても、資源節約への影響はほとんどないでしょう。その理由は、レジ袋の原料であるポリエチレンは、石油精製の副産物であるナフサを原料としており、以前は廃棄物として処理されていたのです。レジ袋の使用が中止されても、石油消費量にはほとんど影響はありません。

また、日本のゴミ焼却炉は800℃以上の高温に耐えることができます。焼却炉の廃熱は発電や給湯に利用され、廃熱の90%近くがエネルギーとして回収されています。

日本におけるペットボトルのリサイクル率は、2021年には86.0%でした。これに対し、欧州における2019年のペットボトルのリサイクル率は約57.5%です(やや古いデータです)。ドリンクのペットボトルには、簡単に剥がせるプラスチック製のラベルが貼られていて、日本人はラベルとキャップを外してペットボトルをリサイクルに回しています。

日本では、お菓子はしっかり包装で販売されることが多いですね。それは日本の気候のためです。湿度が高いので、湿気から商品を守るためにしっかりした包装が必要になるのですね。ですから、包装を完全になくすことはできません。

日本人は、環境問題を感情的ではなく、科学的にとらえるようにして、より良い解決策を考えています。

*日本の経済学者、池田信夫氏の研究を参考にしました。

今回は、お客様からよく聞かれる日本の基本情報をお伝えします。

2023年5月1日時点で、日本の人口は約1億2450万人です。

日本の面積は約377,972平方キロメートルです。日本は南北に約3,000キロメートル、東西に約400キロメートルと細長い国です。

ドイツは人口約8340万人、面積約357,022平方キロメートル、スイスは人口約880万人、面積約41,290平方キロメートルといわれています。オーストリアは、人口約891万人、面積約83,879平方キロメートルです。

日本はかなり大きな国だと思いませんか?日本人自身は、日本は小さな国だと思いがちですが、実はそれほど小さくはありません。

また、東京のような大都会のイメージがありますから、日本にはあまり自然がないと思いがちです。

日本の森林面積は約25,125,000ヘクタールで、日本の国土面積の約68%を占めています。

日本は島国であるため、海岸線が長い。その長さは約35,000キロメートルです。

これは、ベルリンから地球を一周する距離の約87.3%に相当します。

それから、北海道への旅行を考えている人は、北海道の面積が約7万8000平方キロメートルもあることを知っておくとよいでしょう。

ちなみにチェコの面積は約78,866平方キロメートルです。つまり、北海道はチェコより少し小さいだけなのです。

北海道の大きさをよく考えて、旅行を計画することをお勧めします。

日本人の旅行者の中にも、北海道の大きさを知らずに旅行する人がいて、北海道の人たちがよくびっくりしていますよ。

5月182023

ごはんの前には「いただきます」

日本人は食事の前に手を合わせて「いただきます」と言います。これは礼儀作法のひとつで、子供の頃から教えられています。

「いただきます」は、「これから食事をいただきます」という意味ですが、仏教的な意味もあります。

日本人は古来より、動植物の命を人間と対等なものとして大切にしてきました。

そのため、食事の前には、これから食べる米、麦、野菜、魚、肉などの命に手を合わせます。

それは、「これから、あなたの命をいただきます」という意味です。

すべての命に感謝する。これが日本的な考え方です。

子どもが食べ物を残したり、好き嫌いをいうと叱られます。それは、何かの命を粗末にする行為だからです。

日本人は食べることが大好きです。

日本には、ミシュランの星つきレストランがたくさんあります。

でも、お金をかけなくても美味しいものは食べられます。

それは、昔から「何でもおいしく、感謝して食べなさい」と言われてきたからかもしれません。

あれは10年ほど前のことだったと思います。

ウィーンから成田(東京)行きの飛行機に乗っていた時のことです。

隣に外国人女性が座っていて、私たちは英語で話しました。

彼女はイスラエルに住むエンジニアで、出張で初めての日本だそう。

機内にはウィーンを観光してきたのでしょう。日本人観光客もいました。

そしてイスラエル女性が、日本人客の1人がマスクをしていることに気づきました。

当時、ヨーロッパでもイスラエルでもマスクをする人は珍しかったので不思議に思ったのでしょう。

私は、「彼は風邪をひいていて、他の人にうつさないようにマスクをしているのでしょう」と説明した。

彼女はとても驚きました。

自分のためではなく、他人のためにマスクをつけているの?

日本人にとっては当たり前のことなのに、私は彼女が驚いていることに驚きました。

そして、日本人はコロナ渦の時も同様にマスクをしています。

自分たちがコロナに感染するかもしれない、他人にうつしたらいけないと考えているのです。

また、スーパーコンピューター(富嶽)の飛沫感染のシミュレーションもみていますから、

マスク着用時と非着用時にどのように飛沫が拡散するのか知っています。

そして、別の実験では、マスクの種類の検証もされています。

日本では不織布のマスクが推奨されています。

医師はN95マスクを常備し、一般の方は不織布のマスクを着用するようにといわれています。

また、日本人らしく、かわいいものが好きなので、カラフルなマスクや美しい模様の入ったマスクが売られています。

おみやげにもいいですね。

日本式の旅館は風情があっていいものですが、マナーがありますので気を付けたいものです。

日本人(特に若者)でも、旅館に泊まる機会がないと、マナーを知らなかったりします。

分からないことがあれば、恥ずかしがらずに、旅館のスタッフに聞くといいですよ。

まずは、畳の部屋の説明から。

靴やスリッパを脱いで、あがるのは当然ですが、キャスター付きのバッグは、絶対に畳の上には置かないでください。

畳が傷みますし、畳の張替え(修理)には、お金がかかります。

フローリングの場所、もしくは玄関スペースに置くといいでしょう。

花瓶や掛け軸がかけている、畳より少し高い位置にあるスペースは床の間と言い、飾り棚です。

ここに、バッグを置くのはマナー違反です。

花が生けてあったり、綺麗にしてあることがほとんどですので、それを見て楽しみます。

テーブルの上には、お茶が用意されていますので、いただきましょう。

茶葉を急須(ティーポット)に入れ、お湯を注いで少し待って、湯飲み(カップ)に注ぎます。

穴があいた入れ物があれば、それは使い終わった茶葉を入れておくものです。

たいていは、お菓子もおいてあるので、遠慮なくいただきましょう。

部屋は、仲居さん(旅館の部屋係)が、ときどき来ますので、荷物を散らかしておくと恥ずかしいですよ。

貴重品は金庫に預けるといいでしょう。

ふとんは、風呂や食事で、お客さんが部屋にいないときに、仲居さんが用意してくれます。

畳の上にふとんを敷いて寝るのは、和室ならではです。

なお、使い終わったふとんは片づける必要はありません。

そして、旅館での服装は浴衣です。

部屋には、浴衣と帯、そして季節によって丹前が用意されています。

浴衣は、旅館の中ではユニフォームのようなもので、部屋の中はもちろん、寝るときも、

風呂に行くときも浴衣を着ます。

食事のときも、たいていは浴衣で問題ありませんが、高級な旅館では、まれにダメなときもあります。

浴衣は旅館のものなので、チェックアウトの前に、ふとんの近くに畳んでおいておきましょう。

アメニティは、旅館の名前入りのハンドタオル、はみがきセットが用意されています。

旅館の名前入りのタオルや歯ブラシは、持ち帰っても問題ありません。

ですが、バスタオルなど大きなものは旅館の備品ですので、使用後は返しましょう。

心づけ(チップ)も、最近は渡さない人も増えてきましたが、私の祖母などは、千円札を

紙に包んで仲居さんに渡していました。

私が小さかったので、旅館に迷惑をかけると思ったのかもしれません。

日本にも、心づけの文化があります。

日本には、たくさんのお寺や神社があります。どのような違いがあるか知っていますか?

簡単にいうと、宗教が異なります。

お寺は仏教、神社は神道の施設です。

なお、仏教系の宗教法人は約77,000、神道系の宗教法人は約86,000もあります。

この数字は、法人として届けが出されているものですので、地元で管理している小さなものは含みません。

さて、日本では、神道は仏教より古くからあります。

それは、太陽、月、火や水など、ありとあるものを信仰の対象とするもので、いわゆるアニミズムです。

特に、五穀豊穣の祈りが大切にされています。

神社には、白い着物を着て、青や紫、白の袴を穿いた神職がおり、白い着物と赤い袴の巫女がいます。

ちなみに、最高位の神職は天皇です。

入り口の鳥居も、神社の目印ですね。

参拝の作法は、二礼二拍手一礼です。二回お辞儀をして、二回柏手を打ち、もう一回お辞儀です。

出雲などでは作法が異なりますが、ほとんどの神社では、この作法でお参りします。

そして、仏教は6世紀ごろに日本に伝来したといわれています。

そのころ、日本には、すでに神道がありましたから、仏教は外国からきた新しい宗教です。

仏教は仏さまを信仰対象とします。

お寺には、黒い着物を着た僧侶がいます。宗派により、頭をまるめていることもあります。

よく仏教というと「禅」だと考える人がいますが、禅宗は仏教の一派です。

仏教は、もっと大きなものです。

参拝の作法は、仏像の前で一礼し合掌、そしてもう一度、一礼します。

柏手は打ちません。

ところで、よく日本人には「宗教がない」という人がいますが、面白い統計があります。

日本政府の2020年の統計では、神道系の信者数は87,924,087人、仏教系の信者数は83,971,139人とあります。

このふたつを足すと171,895,226人です。

そして、日本の人口は、約1億2571万人です。

人口よりも、神道と仏教の信者の合計数が多いのです。

私が神道を習った真弓常忠先生は、「神道は宗教ではなく、習慣である」とおっしゃっていました。

神道は、あまりにも古くから日本にあり、日本人自身が気づかないうちに、考え方や生活に浸み込んでいるのですね。

そして、仏教と神道を同時に信仰することは、日本人にとって、とても自然なことなのです。

京都には、世界遺産の文化財が17あり、その中のひとつが西芳寺です。

この寺のニックネームは「苔寺」です。

ここには、とても美しい苔に覆われた日本庭園があり、そのように呼ばれています。

庭園を目当てに京都の郊外にあるこの寺に来る人も多いです。

苔寺は、禅寺です。庭を見る前には、まず写経をして参拝します。

手入れが行き届いている庭園の散策は、そのあとのお楽しみです。

この美しい寺を訪れることができるのは、予約した人たちだけです。

予約は困難で、観光シーズンでは、さらに困難になります。

かつては、この寺は、他の寺と同じように、いつでも訪れることができました。

ところが、あまりにも多くの観光客たちにより、庭園にもダメージが。

さらに、騒がしさはこの静かな寺には似合いません。

そして、今は予約ができた人たちだけが、ここに来ることができるのです。

乳児を含め、子どもの受け入れはしていません。

ただし、年に数回、子どもの訪問が可能な日があります。

もちろん、訪問者にはマナーが求められます。

こうやって、苔寺は、その気品を保っています。

かぐやライゼビューローでは、予約の手伝いとマナーの説明をいたします。

予約は困難ではありますが、挑戦することはできます。

Concierge for your travel

有名建築家、黒川紀章のユニークな作品、中銀カプセルタワー。今も東京銀座8丁目にあり、首都高速道路からもその姿を眺めることができます。

1972年に建てられてから大規模な修繕がなされていないこともあり、老築化が激しく、来年の取り壊しが決定されました。

この中銀カプセルタワーの姿を見られるのも、もう少しだけとなりました。

カプセルタワーは、約10平方メートルのカプセルの中に、建てられた当時は最先端であったユニットバスや棚など必要なものをパズルのように組み込み、それが140個、タワーに取り付けられています。

丸い窓が特徴で、これは茶室をイメージしているようです。そして、各カプセルは取り外しができるように作られており、古くなったら新しいものを取り付けたり、カプセルごと引っ越しできるという計画でした。

なお、実際は、カプセルの取り外しはなされていません。

各カプセルには所有者がおり、管理組合があります。修繕には多額の費用がかかるため様々な意見がありました。

保存のためのスポンサーも募ってきましたが、コロナ禍のため、それもかなわなくなり、土地売却という苦渋の決断となったそうです。

来年の取り壊しの具体的な日程は未定です。

そのため、まだ中銀カプセルタワーを見るチャンスは残されています。

私の小さな旅行会社では、中銀カプセルタワーの英語ツアーの手配をします。

2021年10月は、ツアーの催行はできますが、11月はできるかどうかは未定ですので、確認をとる必要があります。

ツアーのご参加希望がございましたら、お早めにご連絡ください。

Nakagin Capsule Tower(Regular Tour every Wednesday)

Nakagin Capsule Tower(Private tour)

かつて、東京都豊島区には、手塚治虫や藤子不二雄Ⓐ,藤子・F・不二雄、石ノ森章太郎、赤塚不二夫などマンガ家たちが暮らしていた有名なアパートがありました。

そのトキワ荘は、残念ながら老築化のため、1982年12月に解体されました。戦後間もない1952年に建てられた木造二階建てでした。

今、跡地には小さなモニュメントが置かれています。

そして、トキワ荘を愛する地元の人々の間でトキワ荘の再現ができないかという話がされるようになりました。

多くの寄附を募り、2020年7月7日に再現施設が豊島区立トキワ荘マンガミュージアムとしてオープンしました。

実は、本来は同年3月のオープン予定だったのですが、コロナのため延期されたのでした。

トキワ荘の再現は精巧を極めており、細部にいたるまで当時の様子そのままです。

まさに「オタク」ですね。

共同トイレ、共同の台所からは、若き巨匠たちがふらりと現われそう。

マンガ家たちの仕事場兼住まいとなった各部屋では、名作が生みだされました。

窓から見える風景までもこだわっていて、当時にタイムスリップします。

ところで、トキワ荘マンガミュージアムの一階部分では、よく企画展が行われています。

こちらは貴重な原稿の展示がなされていたりしますので、お見逃しなく。

2021年9月5日までは、「トキワ荘と手塚治虫 ―ジャングル大帝の頃―」が開催されています。

貴重な手塚治虫の直筆原稿を間近に見ることができます。

ご存じ手塚治虫は、『鉄腕アトム』『ジャングル大帝』『ブラック・ジャック』『火の鳥』など多くの作品で知られている巨匠です。

日本で活躍するマンガ家やアニメーターたちは、ほぼ全員、手塚治虫をリスペクトしているのではないでしょうか。

現在、トキワ荘マンガミュージアムは、予約優先制のシステムをとっています。

予約はホームページからできるようになっています。

豊島区立トキワ荘マンガミュージアム

https://tokiwasomm.jp/

●オンライン日本語教室では、ご希望にあわせテーマをきめて日本語でレッスン可能です。適宜、英語やドイツ語で説明を加えることもできます。https://kaguyaclass.com/

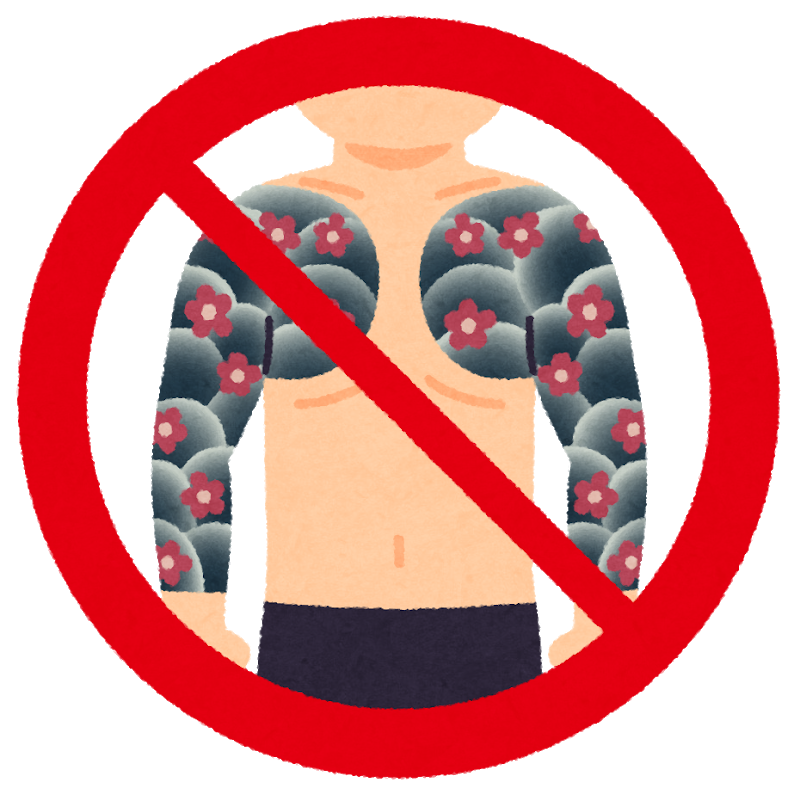

日本にはたくさんの温泉があり、観光客にとても人気があります。

しかし、ほとんどの場合、入れ墨をしている人は大浴場で入浴することができません。

なぜでしょうか?

日本には長い入れ墨の歴史があります。

古代の日本では、入れ墨がお守りとして使われていたことが知られています。

また、江戸時代(1603〜1868)には、ファッションとして入れ墨を入れている人もいました。

古い浮世絵にも、入れ墨をした男性が描かれていますが、とても美しいですよね。

しかし、入れ墨は罪人を示すものとしても使われていました。そのため、入れ墨を否定する人もいました。

日本はかつて鎖国していました。

開国後の明治時代の日本政府は、入れ墨を国際的に恥ずかしいものと考え、禁止しました。

しかし、禁止であるはずの入れ墨を入れる人もいました。

たとえば、ヤクザ(日本のマフィア)などです。

そして入れ墨はヤクザのシンボルとなったのです。

温泉経営者にとっては、ヤクザを直接拒否することはできません。

そのため、お客様を守るため、入れ墨を禁止することにしました。

一方、温泉施設の中には、入れ墨に寛容なところもあります。

小さな入れ墨でもシールで隠せば問題ないという施設もあります。

入れ墨のある方は、事前に確認したほうがいいでしょう。

●かぐやライゼビューローでは、お客様のニーズに合った宿泊施設を手配いたします。

https://kaguyareisebuero.com/contact/

●オンライン日本語教室では、ご希望にあわせテーマをきめて日本語でレッスン可能です。適宜、英語やドイツ語で説明を加えることもできます。https://kaguyaclass.com/

毎年6月下旬、神社に「茅の輪」が置かれます。

毎年6月下旬、神社に「茅の輪」が置かれます。

人ひとり、くぐることができる大きさで、植物でできた輪っかです。

その植物とはチガヤ。イネ科の丈夫な草です。

参拝者は、茅の輪を左に一回、右に一回、もう一度左に一回くぐって神前に進みます。

これにより今年半年の穢れが祓い清められます。

6月30日は夏越しの大祓という儀式があり、神職たちが祈りを捧げます。

皆、健康であるようにと祈られます。

- Prev

- Topics

- Next